397期・Cover Story 趨勢篇

健康與環保雙重驅動 酒廠投入創新

新一代的飲酒新選擇 從傳統酒精到無酒精

◎撰文/陳玉鳳 圖片來源/Shutterstock

年輕一代的消費選擇,反映他們的價值觀和生活方式,健康和環境議題成為重要的決定因素,重塑他們對酒精飲品的接受度。由於年輕世代傾向選擇更健康、低酒精或無酒精的替代品,傳統的酒類市場面臨挑戰。在永續趨勢下,許多酒廠也開始追尋更綠色的生產方式。

現代人對於健康和環保議題愈趨重視,尤其是年輕人更是身體力行。愈來愈多年輕人重新評估自己的生活方式和消費習慣,包括酒精飲品的選擇,當今年輕世代似乎在逐步淡出傳統的酒精飲品市場,這個現象正在驅動飲料產業的改變。

根據德國「聯邦健康教育中心」(Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung)的統計,在過去10年(2001年~2021年),18~25歲的年齡層,每週至少喝一次酒的人數從40%下降到 32%,呈現長期下滑趨勢。同樣地,以日本國內清酒銷售為例,1973年日本國內清酒銷售量達到最高的17億公升,到2020年,也就是日本邁向超高齡社會後,日本國內清酒銷量不到5億公升,已嚴重影響日本稅收,很大的原因便是日本年輕人對於清酒興趣缺缺。

年輕世代為何不再愛喝酒?國際葡萄酒與烈酒調查機構(International Wine and Spirits Research,IWSR)的2023年報告指出,已達合法飲酒年齡的千禧世代(西元2000年左右出生)年輕人,對於飲酒方式與觀念更有自己的想法,同時受到高昂生活成本壓力與較低可支配收入影響,酒類消費,尤其是烈酒銷售受到影響。

近年不斷上漲、浮動的烈酒價格,令年輕世代卻步。儘管各大酒商積極推廣理性喝酒,並且透過廣告、藝人代言或創意活動,試圖建立時尚、年輕化的形象,但現實的經濟考量左右購買慾望。例如蘇格蘭單一麥芽威士忌雖然仍有一定銷量成長,但高價與一般消費市場存在極大消費懸殊,而部分市場過度炒作、曲高和寡的情況下,也導致銷量停滯,最後又變成削價拋出,這也讓千禧世代寧願靜觀其變,不願衝動入手。

再者,IWSR調查顯示,千禧世代所接收的資訊量龐大、消息來源也多,加上新冠肺炎疫情之後,更為關注健康,對酒精的影響自然有一定程度的防衛心理,再加上「喝酒應酬」對千禧世代而言早已非必須,與親朋好友聚會暢飲,烈酒也非必要選項,因此年輕人愈來愈不愛喝酒,或選擇低酒精,甚至是無酒精產品。

不想喝醉 無酒精啤酒及葡萄酒受歡迎

根據IWSR的分析資訊顯示,低酒精及無酒精飲料市場正蓬勃發展,自2018年以來,低酒精及無酒精飲料產值已增加50億美元,至今全球市場規模更超過130億美元。2023年~2027年無酒精的銷售複合年成長率為7%,而低酒精的銷量在同一時期內成長3%。為了彌補酒類銷售量逐年走緩之趨勢,傳統大型酒商開始增加非酒精類產品的供應量,例如總部位於比利時的跨國啤酒製造集團AB InBev,2023年的無酒精啤酒銷售額便超出預期,然而其北美啤酒銷售額卻驟減約14億美元。

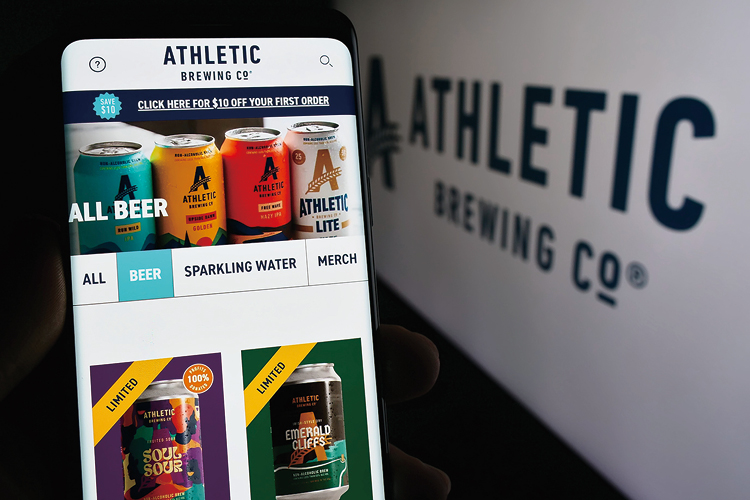

在無酒精飲料中,無酒精啤酒為最先起跑的產品。酒精含量不超過0.5%的麥芽飲料都屬於無酒精啤酒,知名啤酒品牌百威和海尼根在近幾年相繼推出零酒精啤酒的選擇。無酒精創新品牌也開始冒出,其中,美國新創品牌Athletic Brewing非常受到矚目,成功拿下美國無酒精啤酒市場19%的市占率。

近年低酒精及無酒精飲料市場蓬勃發展,新創品牌Athletic Brewing開設無酒精啤酒工廠,拿下美國無酒精啤酒市場19%的市占率。

Athletic Brewing創辦人Bill Shufelt原本是在華爾街工作的金融業者,忙碌的生活中需要經常參加社交場合,但又不希望常態性喝酒造成健康損害,於是決心釀出好喝的無酒精啤酒。在一次釀酒論壇上,他遇見原本在啤酒廠擔任釀酒師的John Walker,雙方一拍即合。2017年,John Walker和Bill Shufelt就帶著300萬美元的資金,開設Athletic Brewing第一間無酒精啤酒工廠。目前Athletic Brewing最新的募資金額約1.75億美元,其中美國飲料公司Keurig Dr.Pepper集團投資5,000萬美元。

除了無酒精啤酒以外,無酒精葡萄酒也愈來愈受到歡迎。儘管在2022年,無酒精葡萄酒在德國葡萄酒的總消費比例中還占不到1%,但數量相較於往年已經增加18%,反映此一成長趨勢。無酒精葡萄酒並不是葡萄汁,其釀造程序與一般葡萄酒並沒有不同,只是在最後多了去除酒精的步驟。現今已有不少德國酒廠都注意到這股趨勢,並研發出新技術,能夠生產兼顧口味及品質的無酒精葡萄酒,為基於各種考量想放棄酒精的民眾提供新選擇。

德國葡萄酒協會(Deutsches Weininstitut)認為,長期而言,無酒精葡萄酒未來在德國,無論銷售都將持續攀升,消費者對於無酒精飲品的接受度應會持續增加。

創新氣泡口味 清酒也能年輕時尚

為了扭轉劣勢,許多傳統酒類開始創新。例如,日本酒一向強調百年酒造、世代傳承的釀酒師,然而,由日本酒門外漢白井良創立的新品牌SHIROKIMONO,近年在市場異軍突起。突破傳統框架,白井良的目標是「用米做香檳」,他曾在受訪時表示,日本大量從法國進口香檳的同時,日本酒的原料「米」卻處於大量過剩的狀態,農民陷入困境,地方經濟也日漸崩壞,促使他萌生用米做香檳的想法。

傳統日本酒的釀造,通常是由小規模的釀酒廠製作,這類獨立釀酒廠採用的傳統製法產量有限,因此為了有所突破,白井良採用「無廠自有生產模式」來製酒,他導入數位思維與操作模式,將釀酒製程和配方標準化,進而突破產地限制,使其能在世界各地進行釀酒製造,大量增加產量並快速推廣至各處,酒體也在數據的精準調配下,產出更近似於香檳的風味,增加許多清酒搭餐的可能性。

透過創新的釀造方式,世界進一步看見日本酒的發酵文化之美,同時打破消費者普遍認為清酒不夠年輕的刻板印象。如何吸引年輕人接納傳統酒類,成為許多業者的當務之急。值得一提的,日本首部以「日本威士忌蒸餾所」為主題的動畫電影「歡迎來到駒田蒸餾所」,不僅是威士忌愛好者的焦點,也讓年輕世代對於日本威士忌有更多認識。

永續風潮影響 生產及包裝做出改變

隨著消費者對環保的日益關注,全球市場對於永續生產酒類產品的需求,也在上升。酒類製造商正在尋求創新方法,以減少生產過程中的碳足跡,並探索更為環保的包裝選項,不少業者已展開行動。

在談到蘇格蘭威士忌時,「泥煤味」是個眾所周知的特徵,但許多人可能不知道,這種獨特風味的背後,隱藏著對環境的潛在影響。泥煤是在製造蘇格蘭威士忌過程中,用來烘烤發芽大麥的一種燃料。儘管泥煤在全球普遍存在,但其形成速度極為緩慢,且泥煤地是二氧化碳的儲存庫,也是許多稀有物種的棲息地,同時能做為天然濾水器,對許多地區的飲用水供應非常重要。因此,泥煤的開採及使用,不僅破壞這些生態系統,還會釋放儲存的二氧化碳,加速氣候變遷。

面對這些環境挑戰,有些威士忌製造商開始尋求創新的解決方案。例如,Nc’nean酒廠創辦人Annabel Thomas選擇在蘇格蘭西海岸建造零碳排酒廠,拒絕使用泥煤並利用可再生能源。此酒廠設計考慮永續性,使用生物質鍋爐和碳中和措施來減少環境影響。

泥煤是在製造蘇格蘭威士忌過程中,用來烘烤發芽大麥的一種燃料,然而泥煤的開採及使用,將會破壞生態系統,釋放儲存的二氧化碳,加速氣候變遷。

同樣地,在澳洲塔斯馬尼亞,Belgrove酒廠的創辦人Peter也在探索減少泥煤使用的方法。他透過改進烘烤設備和技術,減少泥煤的使用量,並進一步使用酒糟飼養農場羊群,以實現資源的全面利用。這些創新作法雖未必適合所有酒廠,尤其是那些資源較少的地區,但的確提供釀酒產業可行的綠色替代方案。

賓三得利則是於2022年攜手皇家野鳥保護協會,針對位於蘇格蘭東艾爾郡的阿德莫爾(Ardmore)酒廠周邊,展開「Airds Moss泥碳地保護區」環境復育計畫。此處是物種多元的沼澤地,然而當地因環境的開發,讓這片1,300公頃的沼澤區域面積逐漸縮小,影響當地環境與物種生存。賓三得利與皇家野鳥保護協會合作展開修復計畫,預計將在2030年讓當地恢復原貌。

許多品牌業者也開始採用更環保的包裝設計。麥卡倫以環境永續概念發展限定酒款「麥卡倫The Harmony Collection」系列。第一款「可可協奏曲」結合廢棄的可可果殼進行外包裝的設計;第二款「阿拉比卡之旅」採用咖啡豆殼為外盒設計;第三款「黃金麥穗」運用採收後的麥稈做為材料設計包裝。

布萊迪經典單一麥芽威士忌,近年也針對包裝設計進行改版,雖在外觀包裝並沒有顯著改變,但其實材料已針對環境永續做出調整。全新包裝依舊採用產品最具識別度的「Tiffany藍」,但瓶身使用的墨水已改為有機墨水,並採用更具環保概念的再生玻璃進行裝瓶,瓶蓋部分也做出調整,以生物基合成樹脂製成的聚丙烯材質,同時也取消二次包裝,這些做法將有助減少65%的二氧化碳排放量,達到環境永續的目標。

家族私有的烈酒企業巴卡迪(Bacardi),在2023年底成功商業化生產世界首個以氫為燃料的玻璃烈酒瓶,這項成果是與玻璃製造商Hrastnik1860合作而成。他們開發一種新技術,將氫氣做為主要能源,為玻璃熔爐提供動力,進而降低玻璃瓶生產過程中產生的溫室氣體排放。在生產15萬個0.7公升玻璃瓶的過程中,氫氣占玻璃熔爐燃料的60%以上,此一新技術使溫室氣體排放減少超過30%。

巴卡迪(Bacardi)是與玻璃製造商Hrastnik1860合作生產世界首個以氫為燃料的玻璃烈酒瓶,可使溫室氣體排放減少超過30%。

為了環境永續,許多酒商已開始動起來;做為消費者,我們能透過選擇無泥煤味的威士忌、購買環保包裝設計的酒類產品,透過支持這些企業,推動整個產業向更環保永續的方向發展。■

發行人語

新政府新氣象展望經貿新局

|封面故事|

Cover Story 全球篇

通膨及地緣政治影響全球酒品市場放緩

Cover Story 趨勢篇

新一代的飲酒新選擇從傳統酒精到無酒精

Cover Story 台灣篇

台灣酒市疫後出發尋求突破創新

|推薦閱讀|

特別企劃

賴清德時代來臨!520經濟內閣啟航

進口最前線

「捷」伴同行經貿路「克」勝險阻贏商機

寰宇聚焦

AI PC元年啟動後續爆發性成長可期

永續脈動

創新綠色燃料e-Fuel汽車業減碳另類選擇

開創心路

LeadBest賦能數位未來立足台灣放眼亞洲

名人講堂

將帥十年 傳承百年歷屆學長姐共譜淬鍊序曲

文創藝術

檜山坊讓世界聞見台灣

![30771_公會LOGO%20W%20[轉換] 01](img/30771_公會LOGO.png)