398期・特別企劃

電價漲聲響起 產業經營成本受影響

企業加緊綠電布局 提升能源因應韌性

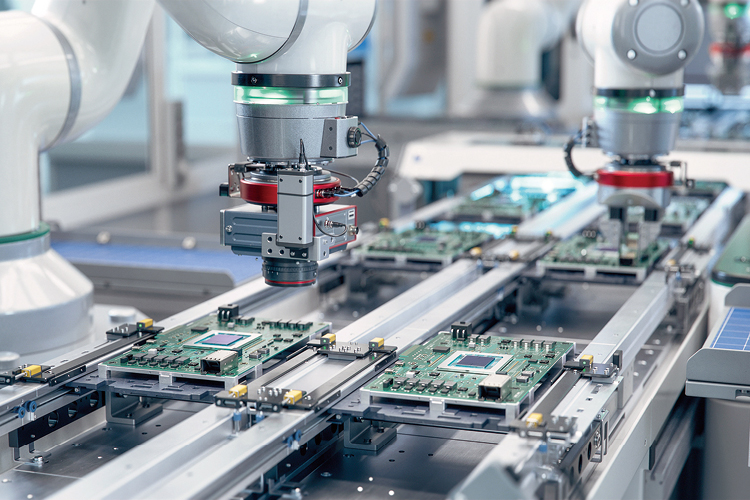

◎撰文/陳玉鳳 圖片提供/Shutterstock、中國鋼鐵、東糖能源

電價調漲加上減碳壓力,能源管理策略成為近年企業經營的顯學。尤其AI產業的發展勢必帶動用電需求快速增加,更添企業的電力焦慮。除了寄望政府政策更加保障用電無虞外,企業本身也應自立自強,積極規劃自產自用或外購的綠電策略。

烏俄戰爭造成國際燃料暴漲,導致台電的財務淨虧損於2022年達到新台幣2,675億元,到了一定得漲價的程度,才能保持台電的財務健康,政府同時也希望透過調整電價推動節能。因此,經濟部決策自2024年4月起調漲電價,調漲幅度則因用電戶類型不同而有所差異。

產業用電方面,依用電成長、衰退或持平來調整。2023年下半年用電成長的產業將被調漲14%;用電量持平或衰退未達10%的產業調幅12%;衰退10%以上產業調幅7%。此次並特別細分產業「用電大戶」,也就是年用電達5億度以上且2年用電平均正成長的產業,初步估計有18家符合。

針對用電大戶細分四大級距:用電量5~50億度調漲15%、51~100億度漲18%、101~150億度漲21%、150億度以上漲25%。此次也針對資料中心設立專屬分類級距,用電量0.5億~3億度以上的資料中心,電價調漲15~25%。

電價調漲 產業受影響程度不一

對於年用電量超過5億度,且連續2年呈現正成長的大型用電企業,這一波的電價調整帶來前所未有的挑戰。預估受衝擊較大的產業主要有水泥、鋼鐵、軍工航太、記憶體和面板等。不過,根據元大投顧分析指出,台灣工廠的用電成本,在整體生產成本中的占比通常不大,因此,此次電價調整預計只會對台灣廠商的獲利造成個位數的影響。

例如,半導體產業雖然是高用電量產業,但由於其機器折舊、人力及材料等其他生產成本也高,所以電費在生產成本中的比重相對較低,因此半導體產業雖然遭遇極大的調幅,但對獲利的影響估計不到1%。不過,電力在水泥生產成本中約占15%,而在鋼鐵產業的電爐廠則約占8〜10%,預計對獲利的影響將接近10%。

水泥、鋼鐵、軍工航太、記憶體和面板等高用電量產業,估計將受到這一波電價調整帶來的衝擊和挑戰。

值得注意的是,統一投顧指出,調高電價後,預估台電2024年的虧損可減少至新台幣150億元,但仍未達到年度收支平衡的目標,因此,預期未來可能還會出現再次調漲電價的需求。

用電快速增加 政府政策受期待

隨著人工智慧(AI)技術的快速發展,其對電力資源的龐大需求,也成為台灣能源政策討論的焦點。根據我國經濟部最新發布的「112年度全國電力資源供需報告」,預計到2030年間,全國用電將成長約12~13%。特別是AI產業,從2023年的24萬瓩急遽增加至2028年的224萬瓩,成長近8倍。預計從2024年到2033年,全國電力需求的年平均成長率將達到2.8%。

為因應電力挑戰,經濟部計畫進行三大建設:新機組和其他能源的開發、電網(包括變電所)的更新建設,以及儲能系統的建置,以確保電力供應的穩定性。新任國家發展委員會主委劉鏡清亦強調,在推動AI和半導體產業的同時,必須考慮綠色能源的利用。

在用電壓力日增情況下,近來核能使用成為熱門話題。政府強調對於核能的態度持開放立場,也就是如果未來可以透過新技術解決核能安全和核廢料問題,他相信社會能接受核能的使用,政府也不會排除運用核能,而核一、核二、核三的除役是基於法律規定,並非意識形態決定。對於核四,總統賴清德也明確表示,核四的命運已由公投決定,沒有再啟動的可能性。

高電價時代 企業的自立自強之道

無論如何,高電價已是趨勢、缺電的可能一直都在,另外還有綠電不足等問題,在這樣的情況下,企業該如何克服用電挑戰?根據《數位時代》近期採訪專門從事智慧節能診斷服務的企業、長期關注綠能產業的資誠(PwC)、KPMG、綠色和平(Greenpeace),以及台灣氣候行動網路研究中心等專家學者,彙整出企業因應高電價的4個管理步驟。

第一步,進行企業耗能盤查。即深入了解工廠的具體能源使用情況,包括對空壓機、空調、泵浦、風機及鍋爐系統等進行能耗檢查與分析,以識別能源消耗的主要來源。

第二步,進行節能改善規畫。如調整生產流程、更換過時的設備(例如空調、照明、馬達等),以及在不影響生產的前提下,淘汰經濟效益低的設備。鋼鐵、石化和水泥等大型用電企業則應制定長期策略,以2030年為目標,進行製程調整以達到節能願景。

第三步是實施數位化能源管理。在完成改善計畫後,需進行持續的監控和管理,例如在產線和工廠安裝感測器,建立一個可視化的能源管理平台,並連結能耗與碳排放數據,以實現公司的ESG目標。第四步,提升供電穩定性。企業可以考慮在允許的情況下使用再生能源,並規劃綠電採購策略,且由於發電與用電可能不匹配,採購綠電時可能會出現「餘電」問題,因此要考量運用儲能技術存儲多餘的電力,以優化能源使用或在停電時做為緊急備用電力。

鋼鐵、石化和水泥等大型用電企業應制定長期策略,以2030年為目標,進行製程調整以達到節能目標。

多管齊下 實現能源轉型

面對用電挑戰,許多企業已有積極作為。例如,東和鋼鐵利用環保方式生產鋼材,在多個工廠,包括高雄廠和苗栗廠導入採用電弧爐(Electric Arc Furnace,EAF)技術。這種技術能讓廢鋼材持續再生利用,並大幅降低相較於傳統高爐製鋼所需的能源和碳排放量,約只有傳統方法的四分之一能耗和五分之一碳排放。東和鋼鐵還是台灣唯一一家沒有加熱爐的鋼筋廠,這意味著在生產過程中不會消耗傳統的燃料來加熱鋼胚,進一步減少溫室氣體和其他汙染物的排放。

對於綠電規劃,東和鋼鐵自2009年即開始探索再生能源的應用。起初透過子公司東鋼風力發電建立5座陸域風力發電機,總裝置容量為11.5百萬瓦(MW),年發電量高達3,000萬度,屋頂型太陽能的年發電量則達到2,500萬度。東和鋼鐵並與台糖合資創立東糖能源,投入沼氣發電,裝置容量為0.72MW。

根據《TRENA台灣再生能源推動聯盟》公布的台灣前三十大用電大戶使用綠電情形,東和鋼鐵的綠電使用占比,是此次調查所有產業別中之冠。不過截至2023年,東和鋼鐵的再生能源使用比率尚未達到5%,離該公司設定的2030年達到30%再生能源使用的目標,仍有不小的距離。

東和鋼鐵與台糖合資創立東糖能源投入的沼氣發電,是將有機廢棄物如動物糞尿、廚餘、有機汙泥等進行有機物分解,生成沼氣導入燃料引擎發電機產生綠電。

接下來,東和鋼鐵計劃投資100MW的儲能設施,預計於2025年7月啟用。至於新設備投資,則是計畫在2026年啟用1座新爐,不僅節能,也將節省電費,也計畫於2030年前汰換2座老舊電爐,預期將節省20至30%的電力消耗。

另外,中鋼也積極回應政府的再生能源政策,透過其子公司中鋼光能(CSC SOLAR)推動太陽能發電事業。從2017年開始,中鋼光能在中鋼集團各子公司的廠房屋頂安裝太陽光電系統,截至2022年底,已在中鋼廠區屋頂安裝了約62百萬瓦的太陽能發電設施,是台灣單一公司最大的屋頂太陽光電專案。中鋼計劃至2025年,將太陽能發電量提升到8千萬瓦,以實現減碳目標並促進綠電使用。

此外,中鋼於2022年起陸續安裝首套1.8百萬瓦和第二套2.2百萬瓦的儲能系統設備後,第三套7百萬瓦儲能系統亦於2023年底建置完成。其中,首套儲能系統已參加台電的競標活動,每年大約帶來新台幣1,210萬元的收益。第二套和第三套儲能系統則在中鋼廠內用於負載轉移、削峰填谷和強化重要製程的電網韌性等,預計每年可節省新台幣2,336萬元的電力成本。

中鋼不僅有效運用這3套儲能系統來降低成本和增加利潤,還整合了汽電共生發電系統、集團太陽光電系統、AI智慧節能技術及實施時間電價生產彈性調度等措施,進一步強化中鋼的節能、創能及儲能各項能力。

中鋼光能從2017年開始,為實現減碳目標,在各公司廠房屋頂安裝太陽光電系統,截至2022年底,已安裝約62百萬瓦的太陽能發電設施。

友達光電的策略則是以SunVeillance太陽能智慧雲端監控解決方案,成功獲得台電「配電級再生能源管理系統」認證,成為首批獲得資格的再生能源監控設備雲端資料系統供應商。

為響應政府的綠能政策,台電設定2025年再生能源發電占比目標為20%,其中太陽光電的設置容量需達到20GW。為有效實現這一發電目標並強化配電網路的韌性,台電開發「配電級再生能源管理系統」。此系統可調節配電,以保持穩定的電力供應。未來,所有大型太陽能發電廠將需要將自己的系統與台電的DREAMS系統(配電級再生能源管理系統)連接,如此可避免太陽能發電大量併入電網時導致的電壓波動,進而保障供電品質。

綠電搶手 企業採用自產自用模式

綠電愈來愈搶手,其中一個原因是各企業為達成RE100目標,積極購入綠電,導致供不應求。RE100是指「100%再生能源」,是由氣候組織(The Climate Group)及碳揭露計畫(Carbon Disclosure Project,CDP)所提出的國際再生能源倡議。加入RE100的會員,必須公開承諾於2050年前有階段性地達成100%再生能源之目標,並提報逐年使用綠電的進程。

國際大廠及台灣各產業龍頭紛紛加入RE100,一方面是善盡企業社會責任;另一方面是透過發展綠電來分散能源風險,讓供應生產鏈更具彈性和韌性。許多國際大廠加緊採用再生能源,並要求旗下供應鏈廠商也要使用綠電。

此外,隨著人工智慧技術的興起,預計台灣的年用電量將大幅增加,在這樣的需求推動下,綠電交易的發展前景更被看好。然而,根據綠色和平發布的「RE 10X10 企業綠電倡議2023年度報告」,台灣的綠電市場存在供應不足、現行綠電購買制度造成壟斷、企業難以獲得綠電及價格不透明等問題。至2023年12月底,台灣的再生能源總發電量為229.6億度,但僅發放128.3萬張憑證,意味市場上的綠電僅有總量的5.6%可供企業取得。

綠色和平建議,企業應拓展自產自用模式以獲取綠電,綠色和平並提出台灣企業應從廠內自用擴展至「轉供自用」及「自備電廠」2種方式,拓寬自產自用的途徑。

首先,透過在第三地建設再生能源發電設施,再將綠電轉供給企業使用,可以在自家工廠無法建設發電設施的情況下,尋找合作夥伴跨區域共建,同時增加企業的ESG效益。此外,透過「自備電廠」模式,企業可以與能源業者合作持股開發再生能源發電設施,更直接控制綠電來源及增加供應。這2種模式皆有助企業降低綠電成本,並從綠電消費者轉變為生產者,符合企業的永續發展目標,並為台灣再生能源產業帶來穩定成長。

以羅布森為例,該公司自2021年將廠房從潭子區擴建至神岡區後,廠區規模擴增5倍。由於新廠區屋頂日照充足,公司決定利用此條件,在廠區屋頂建置太陽能發電設施。此項措施不僅能在夏季有效遮蔽日曬,降低廠房內部溫度,還能夠為廠房供應再生能源,有助於減少能源成本及降低對傳統能源的依賴。

綠色和平呼籲政府提出新政策,鼓勵企業投入多元自產自用模式,並扮演資源整合角色,整合綠電需求企業、再生能源商及潛在發電場地提供者的資訊,提供一站式服務,促使更多企業參與自產自用。另建議政府應透明化綠電價格,定期公布不同發電類型的憑證售價,為企業購買綠電提供重要的價格資訊。

綠領人才正式編制 應及早規劃

隨著綠電及減碳壓力的與日俱增,企業也須及早規劃相關綠領人才配置。台灣的企業界,尤其是出口導向型的產業,面對國際市場對於環境標準的嚴格要求,急需大量的綠領人才來支撐其永續策略。這些綠領人才不僅要有跨職能的專業知識,更要能夠在企業內部協調各部門,推動和實施碳減排和環保相關措施。

隨著綠電及減碳壓力與日俱增,企業也必須及早規劃永續管理相關綠領人才配置,內部協調各部門共同協作,以推動和實施碳減排和環保相關的措施。

也就是說,永續管理不再僅是某個單一部門責任,而是需各部門共同合作的結果。例如,碳盤查顧問和碳管理師等角色,負責評估企業的碳足跡和提出減排策略,這不僅影響,也會改變供應鏈管理、產品設計等多個環節。此外,為有效推動企業的永續發展,許多台灣企業設立永續發展委員會,這些委員會負責制定與執行永續戰略,並定期向董事會報告進度與成效。規劃相關人力及組織的正式建置,有助企業因應愈來愈嚴苛的能源轉型挑戰。■

發行人語

與時俱進新時代的致勝之道

|封面故事|

Cover Story 總論篇

300大貿易商為「台灣經濟日不落國」卡位

Cover Story 分享篇

和泰興業時時自我突破

|推薦閱讀|

國際視窗

美歐對中電動車課徵關稅相關供應鏈恐重新洗牌

名家專欄

避免社會漂洗建構幸福企業

特別企劃

企業加緊綠電布局提升能源因應韌性

焦點企業

突破傳統貿易瓶頸重新挖掘自行車零件商機

名人講堂

智慧身心靈論壇企業成長與風險管理

電商加速器

跨境企業掌握AI時代的行銷底層邏輯

數位轉型

數位女力爭鋒拉近數據與企業的距離

品味生活

無包裝商店形塑永續型態的生活風格

![30771_公會LOGO%20W%20[轉換] 01](img/30771_公會LOGO.png)