406期・亞太視角

升息推動日本經濟轉型 企業擺脫「低利依賴」

從寬鬆貨幣到投資驅動 日本邁向全新成長動能

◎撰文/陳玉鳳 圖片提供/Shutterstock、商周圖庫

過去數十年,日本經濟處於物價下跌的通縮環境,使得消費者與企業推遲支出,期待未來價格進一步下降。這種行為導致市場需求低迷,不利經濟成長,形成惡性循環。然而,近年來,日本的經濟數據顯示其正擺脫長期低迷狀態,進入新的成長軌道。

日本長年飽受通膨率過低之苦,但據日本《全國企業短期經濟觀測調查》(Tankan)報告,企業普遍預測未來5年的通膨率將達2%或更高。此外,日本的薪資成長也呈現加速趨勢,名目薪資(Nominal Wage,未經通膨調整的薪資,即勞工實際獲得的薪資金額)增加已超過5%,顯示物價與薪資同步上升,形成健康的經濟循環。

另據日本央行(日銀、BOJ)1月24日公布的「經濟/物價情勢展望」報告,將2025年度(2025年4月〜2026年3月)通膨率自前次預估的1.9%上修至2.4%、2026年度(2026年4月〜2027年3月)自前次預估的1.9%上修至2.0%。

結束零利率時代 市場仍需時間調整

因應通膨壓力及薪資上漲帶來的經濟挑戰,日銀已結束長期實施的超低利率政策。日銀在2025年1月24日舉行的金融政策決策會議(貨幣會議)上決議,將日本政策利率從0.25%調升至0.5%。此為日銀睽違半年來(2024年7月以來)再度升息,也是2024年3月解除負利率之後第三度升息。日本利率升至0.5%後,創下約17年來(2008年10月以來)新高水準。市場更普遍預期日本央行未來可能進一步升息,宣告正式結束長期的超低利率政策。

升息政策反映日本政府對經濟成長的信心,表明日本經濟不需再依賴極端寬鬆貨幣政策來刺激需求。外國投資者與機構對日本經濟的看法也開始轉向樂觀。例如,摩根士丹利認為,日本經濟正在恢復成長,並能夠有效控制公共債務,同時保持國際競爭力。

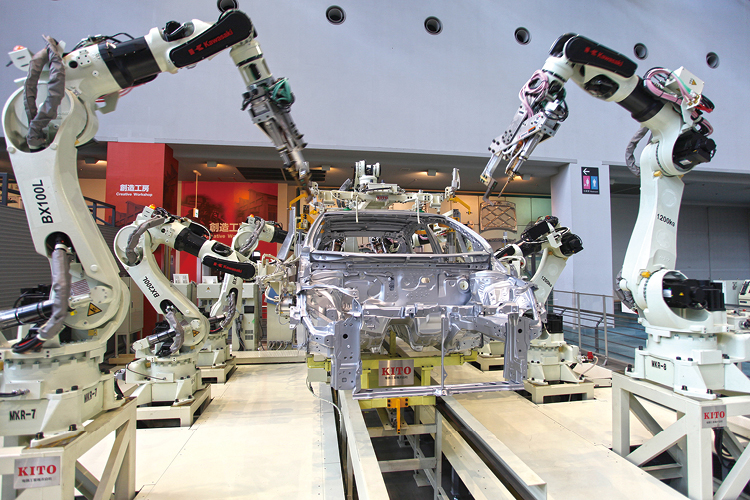

值得注意的是,升息趨勢將高度影響出口導向型企業,如汽車與電子產品製造商,將面臨因日圓升值而導致的競爭力減弱。然而,對進口依賴度較高的企業而言,成本壓力則有望得到緩解,進而刺激內需市場復甦。

對於升息,一般預料日本須花點時間「適應」。1990年代後,日本經濟歷經泡沫破裂、資產縮水與長期通縮,導致政府與央行推行極端寬鬆的貨幣政策,包括零利率與負利率政策,以刺激投資與消費。

然而,這些措施未能有效扭轉經濟停滯,反而使企業與個人習慣於低利率環境,對升息的適應能力有限。

對此,日銀副總裁內田真一強調:「我們會密切觀察經濟與價格對於升息的反應,然後再決定是否進一步調升利率。」市場普遍預期,日本央行可能在2025年7月將利率調升至0.75%,並在2026年初進一步上調至1%,高盛(Goldman Sachs)並估計到2027年,日本政策利率將逐步升至1.5%。

升息政策表明日本經濟不需再依賴極端寬鬆貨幣政策來刺激需求。

Keyword|寬鬆貨幣政策

為刺激經濟,透過降低利率、購買債券、增加市場流動性等方式,使借貸成本下降,促進企業投資與消費成長。該政策通常用於因應經濟衰退或低通膨,但長期實施可能導致資產泡沫、貨幣貶值等風險。

推動加薪 促進消費

推升通膨,擺脫通縮,薪資成長是重要因素。也就是說,若薪資增幅不足,消費力受限,可能導致通膨難以持續,使得央行仍需維持寬鬆政策來刺激經濟。這也是為何市場密切關注日本的薪資成長數據,因它將決定日本是否能真正擺脫長期低通膨和低利率的困境。

事實上,日本基本薪資已創下32年來最大增幅。日本勞動組合總連合會3月6日宣布,在2025年「春鬥」上,旗下工會要求的加薪幅度平均為6.09%,較2024年(5.85%)高出0.24個百分點,要求的加薪幅度為32年來首度高於6%。日銀在作出政策決斷時,非常重視企業的加薪動向,而工會要求高水準的加薪幅度,有望推動日銀追加升息。

成本削減模式轉向投資驅動

升息政策,也促使企業採取更積極的經營策略。在長期超低利率環境下,許多企業選擇囤積現金,而非積極投資或提升生產效率。這是由於借貸成本極低,企業並未感受到資金壓力,因此更傾向於持有大量現金儲備,以因應未來的不確定性,而不是立即將資金投入創新或擴展業務。

然而,當利率上升後,資金成本增加,企業的資金管理策略也將隨之調整。隨著借貸變得更加昂貴,企業會更謹慎地評估資金使用效率,並積極尋找具成長性與高報酬率的投資機會,而不是單純將現金閒置。

日本交易所集團(Japan Exchange Group Inc.)行政總裁山道裕己即指出,日本企業的經營策略正在轉變,從過去的成本削減模式轉向投資驅動型成長。企業開始積極投資新技術與市場拓展,反映出對未來經濟前景的信心。

在科技與製造業領域的投資,的確顯示出日本經濟正在進行產業升級。例如,台積電在熊本設立工廠,吸引更多高科技供應鏈投入日本市場,並創造數千個工作機會。同時,Sony與台積電的合作、日產與本田在電動車技術上的突破,都顯示日本正在尋求產業轉型,以確保未來的經濟成長動能。

《中央社》報導,日系車業如豐田汽車(Toyota)規劃最早在2027年推出搭載全固態電池的純電動車(EV)。日產汽車(Nissan)則計劃2028年推出首款搭載全固態電池的量產車型。全固態電池跟目前用在純電動車及電子機器等的鋰離子電池不同,使用的是固態電解質而非液態電解質,優點是容量大且體積小,可增加純電動車續航力並縮短充電時間,但壽命短及如何降低量產成本都是挑戰。

台積電在熊本設立工廠,吸引更多高科技供應鏈投入日本市場,並創造數千個工作機會。

樂觀看待下 仍有隱憂

綜合以上分析,日本經濟正在擺脫通縮與停滯,進入新的成長週期。薪資與物價同步上升、政府政策轉向、企業投資策略調整,以及消費者行為的變化,均顯示日本經濟的活力正在恢復。如果此一趨勢持續,日本有望進一步強化經濟競爭力,擺脫長期經濟低迷的陰霾,迎接新一輪的經濟成長。

日本已陷入溫和的停滯性通膨。負面因素包括長期低成長、勞動人口大減等問題。尤其是薪資成長仍然趕不上通膨,部分日本人的實際收入反而減少,進而影響消費力。因通膨升溫,薪資增長速度追不上通膨速度,1月份日本勞工考量物價變動因素後的實質薪資較2024年同月下滑1.8%,3個月來首度陷入萎縮,創10個月來(2024年3月以來、下滑2.1%)最大減幅。

世界變動 企業擔憂負面影響

日圓升息推動日幣升值,促使企業經營思維轉變。另外,全球經濟的不確定性也讓企業需重新評估策略。日本財務大臣加藤勝信表示,對於美國總統川普向主要貿易夥伴加拿大、墨西哥與中國課徵關稅,可能對全球經濟和貿易造成的影響,日本高度關切。

據《Reuters》調查,近9成的日本企業認為,川普的關稅政策將對其業務產生負面影響。特別是汽車產業,對美國市場的依賴程度較高,企業對潛在的高關稅表示擔憂。日本汽車工業協會呼籲政府採取行動,以保護汽車製造商免受美國關稅的影響。面對可能衝擊,許多在美國經營的日本公司也已開始採取措施,包括強化當地生產和採購,以及考慮產品價格上調等。

日本政府已正式要求美國將其排除在25%鋼鐵和鋁關稅之外,並表示將仔細審視新措施及其對日本經濟的影響,同時推動獲得豁免。一如其他國家,川普的關稅政策為日本經濟和企業帶來不確定性,促使政府和企業積極尋求因應措施,以減輕可能的負面影響。■

日本汽車工業協會呼籲政府採取行動,保護汽車製造商免受美國關稅的影響。

Keyword|春鬥

春鬥(春季勞資談判)是日本每年春季舉行的工資談判,由企業與工會協商薪資調漲幅度。始於1950年代,春鬥通常由大型製造業工會帶頭,影響其他產業與中小企業的薪資調整。

發行人語

IEAT穿梭國際引領台灣企業布局全球

|封面故事|

Cover Story 總論篇

高齡化及慢性病增加推升藥品需求

Cover Story 國外篇

先進國家競逐鞏固藥業競爭力

Cover Story 台灣篇

台灣製藥產業升級創新研發與市場拓展並進

|推薦閱讀|

特別企劃

突破貿易業六大困境數位營運展現台灣

新競爭力

特別企劃

東京札幌雙城行拓展貿易市場鏈結

產業資源

企業領航

亞洲準譯APG以基因檢測革新診斷率

電商加速器

從製造、貿易、新創轉型故事

看見台灣跨境電商的

美麗世界

亞太視角

從寬鬆貨幣到投資驅動日本邁向全新成長動能

歐美非焦點

表現最佳富裕經濟體西班牙從谷底躍升

產經情勢

ESG併購風雲「盡職調查」納入

永續標準

永續連結

循環材料新思維包裝生命週期與

回收便利性兼具

![30771_公會LOGO%20W%20[轉換] 01](img/30771_公會LOGO.png)