406期・Cover Story 總論篇

供應鏈及減碳壓力 迫使業者採取新動作

高齡化及慢性病增加 推升藥品需求

◎撰文/陳玉鳳 圖片來源/Shutterstock、英科智能

高齡化社會來臨與慢性病激增,促使各國政府增加醫療投入,帶動市場需求。同時,技術創新驅動新藥研發,包括生物製劑、基因編輯與人工智慧(AI)應用,逐漸改變傳統製藥模式。另一方面,為提升藥品供應鏈安全性,各國政府重新審視製藥產業的自主性,以減少對外依賴。

藥品市場是全球醫療保健體系的重要支柱,市場規模持續擴大,據Research Nester報告,2023年約1.27兆美元,預計到2036年將增至3.14兆美元,年複合成長率超過7.2%。

市場快速擴張來自多方面的驅動,包括全球老年人口比例持續攀升,導致與年齡相關的疾病發病率上升,使得各類治療藥物需求大幅增加。此外,糖尿病、心血管疾病等慢性病的流行程度不斷提高,也進一步推動市場成長。同時,各國政府對醫療保健的投入持續增加,為藥品市場發展提供強力支撐。

政府醫療支出增加 帶動新藥市場擴張

隨著全球人口結構變化,高齡人口的增加,成為影響製藥市場的重要因素。老化帶來的健康問題不僅限於一般退化性疾病,還包括失智症、帕金森氏症等嚴重影響生活品質的疾病,使得這類藥物的需求顯著提升。

與此同時,慢性疾病已成為全球主要的健康挑戰。根據國際製藥商協會聯合會(IFPMA)的研究,非傳染性疾病如癌症、糖尿病和心血管疾病,已導致全球75%的死亡案例。在低收入與中等收入國家,如果額外增加國內生產毛額的1%投入公共醫療支出,且其中至少40%用於預防和治療這些疾病,每年可挽救近500萬條生命。這樣的現況反映出:全球對慢性病治療的需求正在快速攀升,並推動醫藥市場持續成長。

為因應高齡化社會及慢性疾病增加,各國政府逐年提升醫療保健支出,以改善醫療可及性(指個人在為達健康的目的下,醫療資源觸手可及的程度)及強化公共健康體系。以台灣為例,2023年藥品市場規模達新台幣2,225.5億元,相較2022年成長3.6%。這類支出的增加,讓更多新藥能快速進入市場,同時也讓病患得以獲得更先進的治療方案。

「技術創新」是推動製藥產業發展的另一個關鍵因素。mRNA技術的應用已不再局限於疫苗,而是逐步拓展至癌症治療、自體免疫疾病等領域。基因編輯技術也持續進步,例如CRISPR-Cas9的發展,使遺傳疾病治療取得突破性進展。抗體藥物、細胞治療等生物技術的應用,也正在改變傳統藥物的治療方式,提供個人化且精準的醫療選擇。

生物製劑崛起 提供精準治療

近年來,生物製劑逐漸成為全球製藥市場的重要驅動力,受到各國醫療機構和製藥企業的高度關注。相較於傳統的化學藥品,生物製劑能夠針對癌症、免疫系統疾病、罕見疾病等複雜病症提供更精準的治療,並在降低副作用、提高療效方面展現出獨特優勢。這些優點促使生物製劑成為藥品研發的主要方向,並帶動市場規模迅速成長。

生物製劑與化學藥品在許多方面存在顯著差異。首先,兩者在分子結構上有本質上的不同。化學藥品通常為小分子化合物,分子量較低,結構相對簡單,且可透過標準化的化學合成方式大量生產。相較之下,生物製劑屬於大分子藥物,分子結構極為複雜,往往包含蛋白質、抗體或核酸分子,且需透過細胞培養、基因工程等生物技術生產。

由於生物製劑與活細胞系統有關,因此製程的穩定性和品質控制難度更高,導致研發與生產成本遠高於化學藥品。此外,生物製劑的技術壁壘較高,需高度專業的生物技術人才與設備,因此市場競爭也與化學藥品有所不同。

全球生物製劑市場快速成長,反映其在醫療產業的重要性不斷提升。根據市場研究機構Stratistics MRC數據,2023年全球生物製藥市場規模約為1,047.45億美元,預計到2030年將成長至2,686.05億美元,年複合成長率為14.4%。

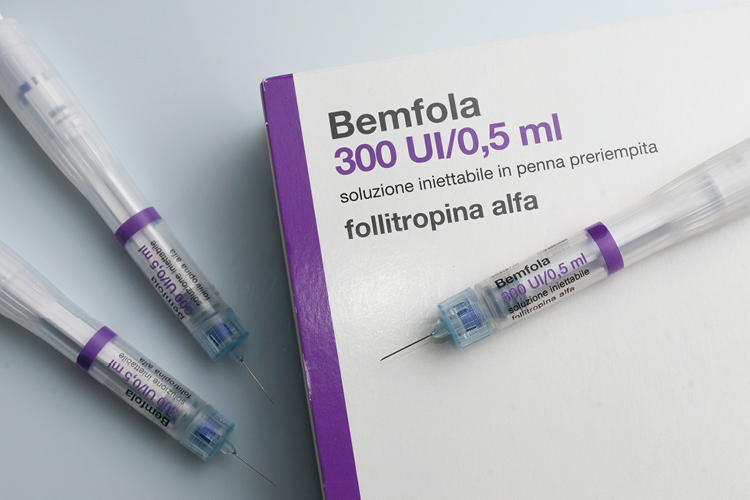

隨著生物製劑市場擴張,「生物相似藥」(Biosimilars)也逐步崛起。由於多種生物製劑的專利逐漸到期,推動價格較低且療效相當的生物相似藥供應增加,這些藥物能夠為患者提供更經濟的治療選擇。在2023年,美國食品藥品監督管理局(FDA)批准多款生物相似藥,此外,歐洲、日本等國家也紛紛加快生物相似藥的審核流程,促進市場普及率。

由於多種生物製劑的專利逐漸到期,推動價格較低且療效相當的生物相似藥供應增加, 如用於不孕症的Bemfola,這些藥物能夠為患者提供更經濟的治療選擇。

另一個值得關注的趨勢是精準醫療的推動,進一步提升生物製劑的發展潛力。基因編輯技術、蛋白質降解劑(PROTAC)及CAR-T細胞療法等創新技術,使得醫療機構能夠根據患者的基因特徵開發個人化治療方案。這些技術應用不僅提高疾病治療效果,也為製藥企業帶來新商機。

儘管生物製劑擁有龐大市場潛力,但其發展仍面臨諸多挑戰,包括監管政策的不確定性、藥品價格管制、專利到期後的競爭壓力,以及生產成本高昂等,都是企業在發展生物製劑時需考量的因素。此外,由於生物製劑的生產高度依賴特定生物技術平台,製造過程的標準化仍面臨一定困難,這也影響市場普及速度。

「專利懸崖」來襲 製藥企業營收受影響

整體而言,儘管製藥市場持續擴張,仍存在許多不利因素,包括臨床試驗成本逐年上升,使得新藥研發的風險提高,而各國監管機構對於藥品的安全性要求也日趨嚴格,導致審核程序更加複雜。

此外,市場競爭亦日趨激烈,專利藥保護期結束後,「學名藥」(Generic Drug)迅速進入市場,衝擊原廠藥品銷售。自2023年起,許多藥物如Humira和Herceptin相繼失去專利保護,將導致原廠藥廠面臨專利懸崖(Patent Cliff),也就是原廠藥品的專利保護期到期後,藥廠因面臨學名藥競爭,導致該藥品的市場銷售額大幅下降的現象。

預估2025年至2030年,全球製藥產業將迎來總價值達2,360億美元的專利懸崖,近70款重磅藥物將失去專利保護,主要影響的藥品包括:Keytruda(癌症免疫治療)於2028年專利到期、Eliquis(抗凝血藥)於2026年專利到期、Revlimid(血癌藥)於 2026年專利到期。為了填補這些損失,製藥公司須加速創新,開發新的藥物和治療方法,以維持市場競爭力。

大型藥廠也透過併購獲取新技術與市場。例如嬌生(Johnson & Johnson,J&J)於2025年1月宣布以146億美元收購神經藥物製造商Intra-Cellular Therapies,以拓展J&J在精神疾病藥物領域的產品線。

J&J因此次併購獲得Intra-Cellular Therapies的核心產品CAPLYTA®(lumateperone)。CAPLYTA®是全球首個經美國食品藥物管理局(FDA)核准,用於治療第一型和第二型雙向情緒障礙症(雙相情感障礙)以及思覺失調症(精神分裂症)患者的藥物,並有用於治療重度憂鬱症的潛力。

市場預測該藥物在2028年的銷售額將超過25億美元。在J&J的重磅產品Stelara面臨專利懸崖的情況下,這筆交易將推動J&J在2025年後的營收成長。

嬌生收購神經藥物製造商Intra-Cellular Therapies,以拓展J&J在精神疾病藥物領域的產品線。

中國大陸縮短臨床審核時間 吸引國際企業合作

中國大陸藥業從傳統的學名藥生產逐步邁向創新藥研發,也對全球製藥產業造成影響。事實上,中國大陸已成為全球第二大新藥開發國,僅次於美國。同時,中國大陸與西方製藥公司之間的大型授權交易大幅增加,顯示中國大陸創新藥物正獲得國際市場的認可。根據前瞻產業研究院的報告,2023年中國大陸創新藥對外授權交易首次超過對內授權交易,跨國對外授權交易達63項,與2022年相較成長80%。交易總額達239億美元,頭期款總額達22億美元,較2022年同期成長107%。

中國大陸對於新藥研發的投入,尤其是在癌症、免疫療法和基因治療等領域取得突破,加劇全球創新藥物研發的競爭。此外,中國大陸的臨床試驗環境相較歐美地區更具優勢,成為許多製藥公司選擇與中國大陸企業合作的重要原因。

中國大陸政府推動監管改革,大幅縮短新藥的臨床試驗審核時間,從過去的501天減少到87天,且相較於美國和歐洲,中國大陸的臨床試驗成本更低,並擁有龐大的患者基數,讓藥廠能夠更快地完成試驗並獲得市場批准。這些優點吸引許多跨國製藥企業在中國大陸進行新藥研發。據《金融時報》報導,葛蘭素史克(GSK)和默克(Merck)正積極與中國大陸企業合作在中國大陸開發並在全球市場銷售這些藥物。

葛蘭素史克(GSK)和默克(Merck)正積極與中國大陸企業合作在中國大陸研發藥物。

歐盟推動《關鍵藥品法案》 強化本地藥品生產

供應鏈依賴問題則是歐美製藥業的另一個挑戰。以美國製藥商為例,長期以來依賴中國大陸供應活性藥物成分(API)和其他關鍵原料,這種依賴讓美國在地緣政治緊張局勢升級時,面臨供應鏈中斷的風險。

為降低風險,美國政府推動製藥供應鏈回流,鼓勵本土製造,並對來自中國大陸的藥品與原料供應進行更嚴格的審查。美國部分製藥企業已開始將生產轉回本土,或尋找其他供應鏈夥伴,以降低對中國大陸的依賴。然而,由於中國大陸在原料生產和供應鏈整合的規模經濟優勢,美國短期內仍難以完全擺脫這種依賴。

歐盟也計劃減少對亞洲國家的依賴,強化自身的製藥供應鏈,以確保關鍵藥品的安全供應。歐盟委員會於2025年3月11日提出《關鍵藥品法案》(Critical Medicines Act),期望減少對中國大陸、印度等國家的抗生素與其他關鍵藥品的依賴,以強化歐盟自身製藥供應鏈的自主性。歐盟長期以來高度依賴亞洲的藥品供應,特別是在學名藥和原料藥領域,該法案計劃透過財政支持,促進歐洲本地藥品生產,以提高供應鏈的韌性,確保關鍵藥品的穩定供應。

除了強化本地生產,歐盟在藥品採購方面也提出新的監管標準,要求各國政府在招標時不再僅考慮價格,還應納入供應商的多元性、透明度與供應鏈穩定性等因素。此外,歐盟鼓勵成員國透過聯合採購,提高市場抗風險能力,減少個別國家因供應中斷而導致的醫療風險。

歐盟的新政策試圖降低市場對亞洲學名藥的依賴,這也意味生產成本的上升,可能導致藥品價格上漲,進一步增加歐洲國家的醫療負擔,影響患者的用藥可及性。同樣的,美國政府積極鼓勵製藥產業回流,以提升國內供應鏈的安全性。然而,將生產移回美國代表更高的營運成本,這可能導致部分藥品的生產成本上升,最終轉嫁到消費者身上。

美國政府對進口藥品徵收關稅的計畫,更進一步加劇國際藥品市場的不確定性。川普上任後曾暗示可能對藥品徵收高達25%的關稅,此舉若成真將影響美國與主要貿易夥伴之間的關稅協議。根據美國貿易代表署(USTR)的資料,美國與主要貿易夥伴此前已經簽訂一項為期30年的藥品和製藥原料互免關稅協議。然而,據《Reuters》報導,川普至今仍未明確排除徵收藥品進口關稅的可能性。

AI助力藥物研發 提高效率及成功率

最後,來談談人工智慧(AI)在藥物研發領域的應用。AI技術可在藥物靶點識別、藥物篩選、分子設計等環節發揮作用,縮短研發週期。例如,AI能夠快速篩選潛在藥物分子,模擬其藥理特性,並預測毒性和副作用,進而加速藥物開發進程。

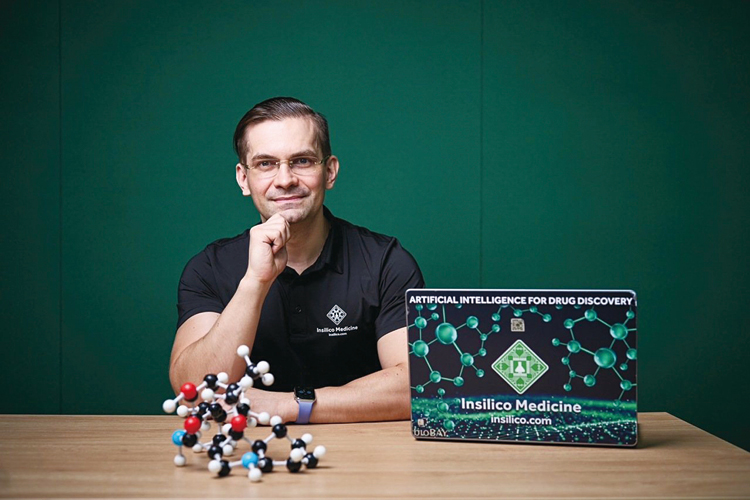

在臨床試驗中,AI也展現出潛力,透過分析大量數據,優化試驗設計,提高成功率。例如,英科智能(Insilico Medicine)於2024年9月18宣布,其利用生成式人工智慧技術開發新靶點藥物ISM001-055,在治療特發性肺纖維化(IPF)的第二期a階段臨床試驗中取得顯著成果。英科智能創辦人Alex Zhavoronkov指出,這項臨床試驗成果是AI在藥物發現領域的重要里程碑。

AI為藥物研發帶來許多好處,但也衍生出成本負擔、數據壟斷、專利歸屬與收益分配等問題。如果這些問題得不到妥善解決,可能會阻礙AI在醫藥領域的公平發展。因此,未來需透過法律、政策和產業合作機制來調整利益分配,使AI在藥物研發應用更加透明、公平,並促進全球製藥產業的健康發展。■

英科智能(Insilico Medicine)宣布在治療特發性肺纖維化(IPF)的第二期a階段臨床試驗中取得顯著成果。

發行人語

IEAT穿梭國際引領台灣企業布局全球

|封面故事|

Cover Story 總論篇

高齡化及慢性病增加推升藥品需求

Cover Story 國外篇

先進國家競逐鞏固藥業競爭力

Cover Story 台灣篇

台灣製藥產業升級創新研發與市場拓展並進

|推薦閱讀|

特別企劃

突破貿易業六大困境數位營運展現台灣

新競爭力

特別企劃

東京札幌雙城行拓展貿易市場鏈結

產業資源

企業領航

亞洲準譯APG以基因檢測革新診斷率

電商加速器

從製造、貿易、新創轉型故事

看見台灣跨境電商的

美麗世界

亞太視角

從寬鬆貨幣到投資驅動日本邁向全新成長動能

歐美非焦點

表現最佳富裕經濟體西班牙從谷底躍升

產經情勢

ESG併購風雲「盡職調查」納入

永續標準

永續連結

循環材料新思維包裝生命週期與

回收便利性兼具

![30771_公會LOGO%20W%20[轉換] 01](img/30771_公會LOGO.png)