412期・產經情勢

從科幻走向現實的未來藍圖

人形機器人推進創新應用

◎撰文╱楊迺仁 圖片提供/Shutterstock

在20世紀的科幻文學與電影中,人形機器人往往扮演著介於工具與「準人類」之間的角色。從《銀翼殺手》(Blade Runner)到《機械公敵》(I, Robot),人類對於「會思考、會行動的機械夥伴」充滿想像。過去看似遙不可及,然而近幾年生成式人工智慧突飛猛進,材料、感測、能源技術逐漸成熟,讓人形機器人逐步進入工廠、醫院、商場,甚至是家庭內應用。

人形設計之所以受到重視,並非單純追求外觀模仿,而是源於人類生活場景原本就是為「人」設計:門把、樓梯、工具、家具無一不是以人體動作為基準。因此,若要讓機器能無縫融入現有環境,「人形」結構成為最自然的解答。隨著運算能力和人工智慧的加持,人形機器人逐漸從「炫技展示」轉向「實用夥伴」,成為AI技術落地的重要載體。

技術基礎的成熟與突破 長時間工作夥伴逐漸成形

人形機器人快速進步,主要依賴多項技術的疊加與融合。於8月20至23日舉辦的「2025台灣機器人與智慧自動化展(TAIROS)及台北國際自動化工業展」,最矚目焦點之一就是人形機器人,展會中已見業者端出相關解決方案,讓人形機器人不再只是科幻文學與電影幻想,而是可落實在日常生活的產品。

首先,人工智慧語言與多模態理解能力是核心突破。大型語言模型(LLM)不僅能理解語音與文字,還能結合影像、動作資訊,轉化為具體行為指令。代表機器人不再是被動接收預先編寫的程式,而是能根據語境與環境做出靈活反應。

台達現場展出的機器人智能方案,強調其協作機器人搭配AI認知感測模組,可接受語音指令執行工作任務,並在變動環境中自動避障、調整最佳路徑以及兼顧安全性。

其次,感測與控制技術的革新讓機器人動作更接近人類,可透過高解析度攝影鏡頭、深度感測器、觸覺力回饋模組,使機器人能「看得清楚」、「感受到壓力」,並調整動作。柔性材料與輕量化合金的使用,讓機器人能以更低能耗完成精細操作。

2024年,以AI視覺技術搭配機器狗吸引眾人目光的所羅門,今年更展示人形機器人、輪型雙臂機器人和機器狗與現場互動,示範人形機器人如何分辨同為圓柱體、顏色相仿的洋芋片和八寶粥,包含讀取上方文字與執行指令任務。

所羅門指出,其成功開發出可由自然語言下指令的人形機器人模擬系統,是台灣第一個導入NVIDIA Jetson Thor應用的實機展示,該系統推論速度比NVIDIA Jetson Orin快66%,可簡化訓練流程,加速從模擬到實體的落地應用。

協作機器人大廠達明機器人,展出首款台灣製的AI人形機器人TM Xplore I。這款機器人完全由達明自行研發,定位為協作機器人,和一般工業機器人不同,當碰觸到異物時懂得停機,更強調人員與設備安全,並內建AI視覺做為辨識定位等應用。

達明機器人董事長何世池指出,目前正進行場域試驗,再根據客戶回饋與試驗結果持續優化調整。

能源與運算方式的改善,也大幅提升人形機器人的可用性。邊緣運算晶片與低功耗處理器縮短反應時間,減少依賴遠端伺服器;新型電池與能源管理技術則延長機器人續航時間。若說過去機器人像「大型展示模型」,那今日的版本已更接近「可長時間任務執行」的工作夥伴。

展會現場諸多業者瞄準機器人的關鍵零組件發表新品。如工業電腦大廠新漢推出了人形機器人控制器MARS400 T10,強調整合機器人的「大腦」、「小腦」和「安全腦」,也就是AI核心運算、運動、機器人控制,以及功能安全系統於同一個控制平台,並優化整機空間配置,期待改善傳統機器人多平台架構的延遲性,以及模組空間需求。

生成式人工智慧的突飛猛進,讓人形機器人逐步走出實驗室,開始進入工廠、醫院、商場,甚至家庭中。

全球發展脈絡與市場預測 推進機器人布局戰略

人形機器人競爭正在國際間迅速展開,國際機器人聯盟(IFR)指出,美國對在物流、醫療保健和製造業中使用人形機器人有濃厚的興趣,大量私人投資也支持此一發展,並催生大量開發人形機器人的新創公司。

由於美國政府端缺乏全面性的國家策略及標準化做法,在人形機器人製造與應用上,相對其他國家顯然較為緩慢。但隨著美國機器人產業尋求政府合作的呼聲愈來愈高,目前美國國會已在「One Big Beautiful Bill Act」(大而美法案)中納入設備投資首年可全額折舊的政策,可望降低企業採用機器人的稅後成本。

中國大陸在2024年「中國世界機器人大會」上,首次亮相並運作的人形機器人超過27款,其本土企業在國內市占率也已近50%,顯示中國大陸機器人的戰略關鍵要素—建立可擴展的關鍵零組件供應鏈,已頗有成果。

研究機構SemiAnalysis評估,中國大陸人形機器人製造商正由低端市場邁向高階市場,如宇樹科技人形機器人已完全擺脫對美國零件的依賴。2025年中國大陸政府更成立國家級風投基金,聚焦機器人與AI,預計20年吸引近1兆元人民幣的資金。

至於歐洲,據IFR《世界機器人》報告指出,德國已成為歐洲最大的機器人市場,機器人密度位居全球第四,每萬名員工擁有429台機器人。除了德國,歐洲的機器人創新也與歐盟各國同步推進。包括德國、法國與荷蘭都已推出國家機器人戰略,且不只聚焦在人形機器人,如德、荷也聚焦於物流與製造場域的機器人,法國的「Robolution」計畫則鎖定廣泛研究。

此外,歐盟高度重視技術的倫理規範與安全標準,要求人形機器人在醫療或公共場所應具備透明的決策解釋能力,主張機器人應輔助而非取代人類,難免會影響其人形機器人發展的投入。

日本與韓國長期在機器人文化上有深厚基礎。日本面對少子化的迫切議題,特別重視服務型人形機器人的落地,應用於高齡社會的照護;韓國則積極推進教育與娛樂型機器人,並透過國家政策扶植相關企業。

隨著運算能力和人工智慧的加持,人形機器人逐漸從「炫技展示」轉向「實用夥伴」,從科幻想像,逐步成為推動人類文明再進化的重要夥伴。

擴展多元應用場景 提升價值助力

隨著人形機器人逐步走向實際應用,應用場景的涵蓋範圍也愈來愈多元。首先是工業製造與物流,雖然傳統工廠早已普遍導入機械手臂,但其局限在固定工作站。人形機器人能補足「高度彈性」需求,例如搬運不同大小的物件、在狹窄空間中操作,甚至進入危險環境執行維修。物流業則看好其在分揀、上架、末端配送的價值,尤其能在缺工嚴重的倉儲環境發揮作用。

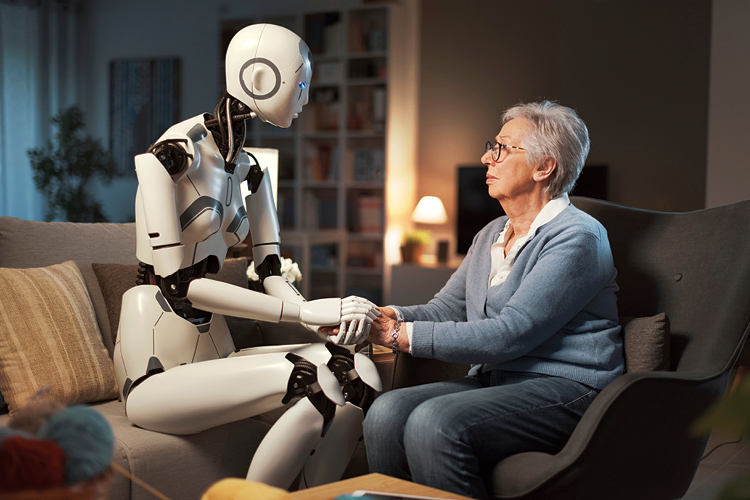

在醫療與長照領域,尤其高齡化社會,人形機器人可作為病患的復健助手,協助搬運或監測生理狀況;在長照機構則能提供陪伴與日常照料。這些應用雖無法完全取代人類照護者,但能大幅減輕負擔,並提升照護品質。

而在公共安全與災難應變方面,在火災、地震、輻射外洩等危險環境中,人形機器人能執行搜救、搬運與檢測工作,降低人員傷亡風險。其「接近人類身形」的特點,使其能使用現有工具與基礎設施,成為應變中的重要角色。

在高齡化社會,長照機構運用人形機器人提供陪伴與日常照料,大幅減輕負擔,並提升照護品質。

未來發展的三大挑戰 美好願景終須務實落地

雖然前景看好,但人形機器人仍面臨三大瓶頸。在技術層面方面,包括能源續航不足、動作協調不及人類自然、材料耐用性不足,都是目前尚待突破之處。

在商業層面,人形機器人的造價仍相當昂貴,何世池觀察,短期內難以進入一般家庭,目前也缺乏可持續的商業模式可供參考。「CP值」始終是客戶最在意的部分,當產業競爭愈來愈嚴苛,唯有提供高性價比的解決方案,才能真正實現商業化,因此外界雖對人形機器人懷抱美好願景,但人形機器人要大規模落地,以現在的技術而言,還需相當長的時間才能克服挑戰。

而社會層面的挑戰,包括法規空白、倫理爭議與使用者接受度仍未解決。人形機器人是人工智慧「賦形」的最佳象徵,更反映人類對於「讓機械成為生活夥伴」的深層期待。

然而,若無妥善的倫理規範與社會調適,人形機器人可能帶來新的風險與不平等。未來的關鍵,在於如何在「創新」與「治理」之間取得平衡,讓人形機器人真正成為人類的助力,而非負擔。唯有如此,人形機器人才能從科幻的幻想,成為推動人類文明再進化的重要夥伴。■

發行人語

極端氣候下的貿易韌性與轉機

名家觀點

以股權策略因應關稅挑戰

|封面故事|

Cover Story 總論篇

極端氣候的熱風暴從糧食到能源全面失序

Cover Story 產業篇

全球熱島效應解鎖高溫經濟的未來版圖

Cover Story 消費篇

暖化大時代催熱「降溫韌性經濟」

|推薦閱讀|

特別企劃

2025台美城市產業商機媒合會

開拓國際新通路

企業領航

川方企業淬鍊半世紀以持續創新穩立國際舞台

將帥講堂

淬鍊圓滿落幕將帥精神世代傳承

歐美非焦點

川普關稅下的博弈墨西哥出口新局考驗

產經情勢

人形機器人推進創新應用

產經情勢

從企業痛點切入建立AI治理規範

行銷實戰

品牌搶攻Z世代與α世代「心」市場

![30771_公會LOGO%20W%20[轉換] 01](img/30771_公會LOGO.png)