411期・亞太視角

貿易競爭力洗牌 重整「亞太新秩序」

川普新關稅生效 改寫全球貿易潛規則

◎撰文╱陳怡寧 圖片提供/Shutterstock

全球69國陸續收到美國白宮寄來的「關稅信」,預告川普築起的關稅高牆,於美東時間8月7日午夜0時正式生效。台灣被預告面臨原有MFN關稅疊加暫時性對等關稅稅率20%,時限迫在眉睫,所有出口商緊急趕在關稅生效日前出貨,爭取實際裝船前的黃金時間,向進口商彙報稅率,進出口往來資訊陷入分秒必爭的高度混沌期。

各產業紛紛採取行動應變,像是半導體檢測分析廠汎銓,已先落地美國,建置高階廠房,並且購置設備,將成長主力轉移美國。

自行車產業鏈也正在思考,是否透過調漲價格,或與自有上下游供應廠商協調共同分擔,緩衝關稅海嘯的衝擊。

美國進口關稅正式翻越新高峰,尤其亞太供應鏈置身風暴核心,貿易布局秩序被洗牌,各國迫切尋找出口市場的替代國。

光是中國大陸的汽車、電器、電子產品和紡織品,一旦出口美國受阻,大量貨品湧入亞太鄰國市場的情境似乎可以預見。不過,日本不願意出口銷路受阻,於是決定對美國開放汽車、稻米進口,並承諾對美投資5,500億美元,換來日本汽車關稅調降至15%。這消息振奮鼓舞了汽車市場,促使南韓也想複製日本經驗。

幾波針對性操作看起來,川普目標顯然想爭取更多開放市場。專業經營窗簾零件開發及訂做尺寸生產及銷售的美商和居(Pacific Heritage),隸屬台灣上市的慶豐富集團,在美國洛杉磯成立總部多年,觸角伸入家得寶(Home Depot)、洛威(Lowe's)和宜家(IKEA)等賣場,帶入台商視角,詳實觀察美國境內氛圍。

根據《中央社》報導,美商和居的第一手情報顯示不少企業開始提前布局,如選用美國原物料,送往亞洲加工,再回銷美國等,進而降低應稅額。這觀察縮影,顯然在川普關稅策略誘導下,供應鏈赴美布局效應已隱然發酵。

面臨衝擊的自行車產業鏈思考緩衝關稅海嘯的衝擊,將從透過調漲價格,或與自有上下游供應廠商協調共同分擔來應對。

全球關稅浪潮 巨浪直擊晶圓鏈

川普關稅政策對「晶片鏈」影響尤為巨大。因川普宣布,半導體若要入境美國,將課徵100%高額關稅;除非該供應鏈廠商已在美國設廠,或正在建廠、有明確投資承諾,滿足其中一項條件,才能擁有關稅0%豁免權。

所以連半導體晶片廠,也在思考將更多製程轉移至美國境內。

首當其衝的,台灣、韓國、日本二線晶圓供應鏈廠,像是恩智浦(NXP)、環球晶(Globalwafers)、光寶(LITEON),甚至車用供應鏈廠和碩(Pegatron)、仁寶(Compal Electronics)、台達電(Delta)等,以及韓國充電設備大廠SK Signet,皆將策略性插旗美國德州。

除了台積電已經宣布在美國投資1,650億美元,被列入關稅豁免名單,環球晶、聯電也紛紛在美國啟動重大投資設廠,像是聯電與英特爾合作,在美國亞利桑那州建立12奈米FinFET製程,預計將於2027年量產。

上述受關稅牽制回流投資的大廠,與美廠晶圓廠「德州儀器」(Texas Instruments)、電動車廠「特斯拉」(Tesla),在德州形成半導體、伺服器、車電新聚落。

德州儀器、特斯拉等美國本土企業,在德州形成半導體、伺服器、車電新聚落。

美國關稅懲罰 全球製造鏈大搬風

川普關稅政策撼動晶圓鏈,意圖相當明顯,主要想減少依賴亞太地緣關係,下一步是透過談判,將核心供應鏈轉移美國境內,台經院剖析,美國利用「紅蘿蔔棍棒」心理,周旋關稅談判,目的在於逼迫全球半導體業者重新思考產能布局。

像是緯創、英業達、廣達和仁寶等四大代工廠,代工產品高度依賴晶片,布局方向「跟著晶片走」,開始認真評估供應鏈策略。仁寶已經透露,未來考慮加強布局美國市場,在美國設立生產基地,以降低關稅影響。

台經院表示,供應鏈赴美布局效應發生,甚至未來幾年內,不只半導體廠「前進美國」,機械、生技藥廠也在密切觀望,不排除採取同樣策略迴避關稅,轉移供應鏈陣地,接下來是更大規模的中小型上下游供應商跟進。

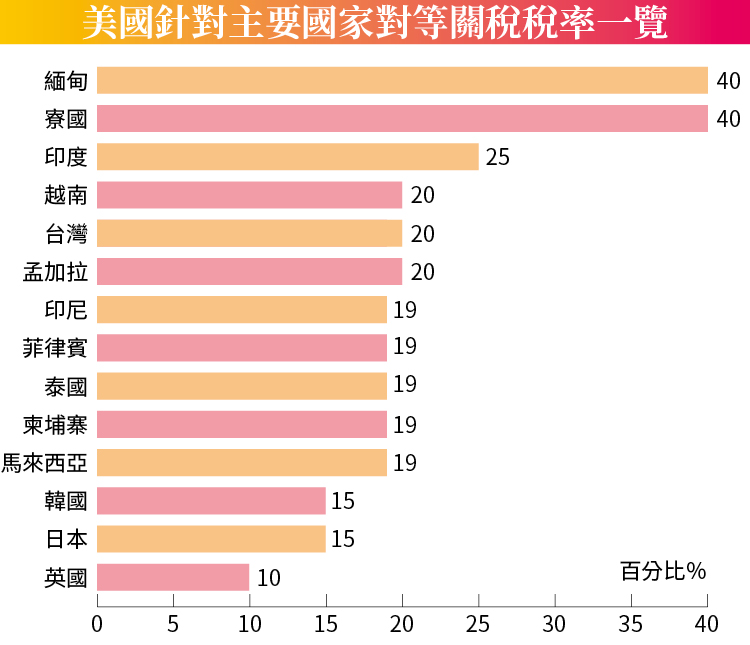

比如台灣工具機產業出口動能強勢,價格普遍較日廠產品便宜2成。如今面臨新台幣相對升值,出口壓力升溫,再加上美國對台灣的對等關稅稅率20%夾擊,明顯高於日韓的15%。

此現象,究竟會對亞太貿易生態激起多大漣漪?萬寶投顧綜觀地緣局勢競合,光是汽車、半導體與機械等產業,台、韓產品高度重疊,若在同個市場廝殺,競爭會更趨於白熱化。

萬寶投顧再放眼南向,台灣對等關稅稅率20%,與越南持平,較泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓高1%,這讓紡織成衣、製鞋廠的競爭更險峻,傳產鏈考量設廠生產成本,可能傾向加速外移,進入南向布局。

232條款調查戰場 直視「前進美國」的危機

美國川普關稅成定數,金管會證券期貨局觀察市場動態,企業紛紛啟動因應措施,包括調整生產基地、供應鏈重組、調整海外布局,或跟客戶調整售價等。不過,這只是個開端,身為產業顧問智庫,智璞產業趨勢研究所大膽認為「半導體232條款」才是真正的主戰場。

晶片鏈被視為國安層級,美國援引半導體232條款啟動調查,還懸而沒下文,會不會加徵關稅?或設限配額?都仍是未知數。

供應鏈廠緊張的,除了關稅稅率高低,更密切關注課稅範圍認定,深怕美方採行「原產地課稅」,那台灣晶片即便經由第三地組裝、再出口美國,也會列入追溯加徵課稅範圍內。

麥肯錫認為,屆時,關稅影響程度遠遠超出製造端,一路向下游追溯,覆蓋晶片本體、先進封裝、IC設計,到各種晶片應用的終端產品,包括自動駕駛、物聯網與遠端醫療等眾多下游需求,相關供應鏈的上、中、下游都無法脫身。

若依照90天調查期限起算,戰線最晚延長至年底,企業終究必須面對這場硬仗,於是應開始提早動態調整產業投資布局。

目前台灣針對受新關稅衝擊較大產業,提供「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」,備妥金融支持,助攻市場多元拓銷,並與台美經貿工作小組規劃籌組「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」應變。

Keyword|半導體232調查條款

232條款出自美國《1962年貿易擴張法》的第232條規定(Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962),核心意義在於如果進口產品會威脅、或影響美國國家安全,美國總統有權採取限制或加稅等應對措施。

供應鏈重新布局 新亞太多元秩序成形

儘管赴美布局趨勢銳不可擋,曾任拜登政府時代的財政部經濟學家布拉德.塞瑟(Brad Setser),現任職於聯合國全球經濟監測中心,他表示,美國關稅雖高,美元仍為相對強勢貨幣,使得在美生產成本居高不下,必須考慮從其他國家進口設備、材料,一旦也納入課稅,恐怕造成額外成本壓力。

超微(AMD)執行長蘇姿丰曾發表看法,指出供應鏈若大舉遷往美國,成本將上升5%至20%。

時任川普內閣的經濟顧問費茲.傑羅(Timothy Fitzgerald)透露,實際上美國境內瀰漫不安情緒,2025上半年的GDP營建支出呈現大幅緊縮,顯示晶片鏈為首的供應鏈廠並未完全押注「前進美國」,暗自悄悄展開多元布局行動。

聯電公開表態,正在亞洲多角化建立製造據點,目的就是加強供應鏈承受地緣風險的韌性。

環球晶具體在台灣、歐洲、日本、韓國皆有在地化生產基地,早有先見之明,啟動跨國工廠與客戶的產品驗證,會參考浮動稅率、匯率及物流條件,滾動式修正配置最佳化供應,精算從稅率較低的區域出貨,在成本取得平衡點。

面對不確定的地緣關稅前景,環球晶預先做兩手準備,進可攻、退可守。一方面在美國境內,同時推進兩大擴產計畫,確保能在美國市場實現在地供應;另一方面,持續觀察美國需求潛力,不排除進一步落地,建立完整的垂直整合解決方案。

若深入地緣貿易關係變化,來看全球晶片供應鏈的去留,簡單來說,供應鏈韌性,取決於半導體製程的替代成本。面對高關稅,相較於先進製程,應用廣泛的成熟製程,如28奈米、40奈米廠,市場替代性高,產能可能轉單流向中國大陸、南韓及東南亞,將重塑全球成熟製程市場生態。

制衡強勢美國 東南亞峰會倡議多角化貿易

在全球關稅前景明朗化前,各國政府仍不放棄,派遣特使頻繁往返華盛頓白宮,提出新的採購計劃和改革承諾。

同時間,亞太地緣似乎在秘密進行新的多邊貿易體系。幾月前,東協各國領袖飛往馬來西亞吉隆坡會面,在東南亞領導人峰會(ASEAN Summit)上,主席國馬來西亞總理安瓦爾.易卜拉欣(Anwar Ibrahim)表態,「在世界各地,貿易工具如今被用來施壓、孤立和遏制。面對外部壓力,我們需要鞏固自身基礎,加強貿易,增加相互投資。」

泰國也站穩立場,表示美國關稅措施對於全球貿易帶來衝擊,國際格局正由多邊合作轉向強勢單邊主義,東協(ASEAN)反而更該團結,全力支持一個透明、自由、公平與可預測的多邊貿易體系,既有自由貿易協定(FTA)發揮極大化效益,並探索與新夥伴的自由貿易協定機會,加強中小微型企業的實力,共同應對未來。

見證東協各國領袖簽署「2045年吉隆坡宣言:我們的共同未來」(Kuala Lumpur Declarationon ASEAN 2045: Our Shared Future),可以預見亞太即將形成東協共同體,環球市場(J.P Morgan)預言,隨著美元持續走弱,賦予亞洲各國更大的貨幣寬鬆空間,亞洲新興市場可能再次崛起。■

東協各國領袖於馬來西亞吉隆坡會面,國際格局由多邊合作轉向強勢單邊主義,並探索與新夥伴的自由貿易協定機會。

發行人語

挑戰與機會並存的台灣貿易新篇章

|封面故事|

Cover Story 總論篇

變局中東戰火、能源與AI賽局

的交錯未來

Cover Story 經濟篇

能源與地緣之變全球經濟版圖的世紀轉型

Cover Story 科技篇

算力新霸權崛起中東國家重塑秩序

|推薦閱讀|

特別企劃

全球變局下的經貿與人才戰略

特別企劃

AI驅動貿易革新人才培育開創未來

特別企劃

全球淨零推動轉型綠色技能重塑貿易業

特別企劃

強化經貿連結開拓台美合作新格局

企業領航

美杉工業聚焦利基市場創造「被需要」的價值

亞太視角

川普新關稅生效改寫全球貿易潛規則

國貿心法

進出口通關實務稅則稅率概要(一)

![30771_公會LOGO%20W%20[轉換] 01](img/30771_公會LOGO.png)