411期・企業領航

製造整合型貿易新模式

美杉工業聚焦利基市場 創造「被需要」的價值

◎撰文/張小燕 攝影/賴建宏

從新加坡轉戰台灣,成立於2015年的美杉工業,專注於電路板材料、特殊不鏽鋼與高階金屬粉末三大核心領域,不僅提供關鍵原料,更參與研發初期,透過前端介入與後端整合,成為上下游之間不可或缺的策略夥伴。面對瞬息萬變的全球供應鏈,美杉穩健前行,不追求規模最大,而是在利基市場中成為「被需要的角色」。

2015年美杉工業正式在台灣成立,背後的推手,正是多年來在新加坡耕耘再生金屬國際貿易的賴茂鴻。當初會從新加坡回到台灣,除了個人的人生規劃,更是對全球產業脈動的敏銳洞察。

在新加坡期間,賴茂鴻與夥伴共同經營貿易公司,專注於東南亞地區的金屬回收與再製,將處理後的半成品原料出口至中國;然而,隨著中國大陸對進口資源規範日益嚴格,這一模式逐漸失去成長空間。到了2010年前後,全球電子產業供應鏈重心更開始往中國大陸華南地區和台灣集中,特別在電路板(PCB)與半導體材料領域,台灣不僅技術成熟,客戶需求也非常穩定。他敏銳捕捉到這股動能,決定將事業重心移回台灣,並改變原本以國際金融與物流轉運為主的新加坡貿易型態,逐步轉向貼近製造端的整合角色。

如今的美杉,仍以貿易為主要營運方式,卻早已跳脫傳統買賣思維。透過與上游供應商的合作與下游客戶的緊密互動,深化技術對話、提供策略整合,致力於打造供應商、客戶與自身三方共贏的產業生態。

從銅箔到高階粉末 搶攻關鍵材料戰場

在競爭激烈的金屬材料市場中,美杉選擇一條不同於傳統大宗貿易的道路,鎖定技術含量高、進入門檻高的利基型市場。

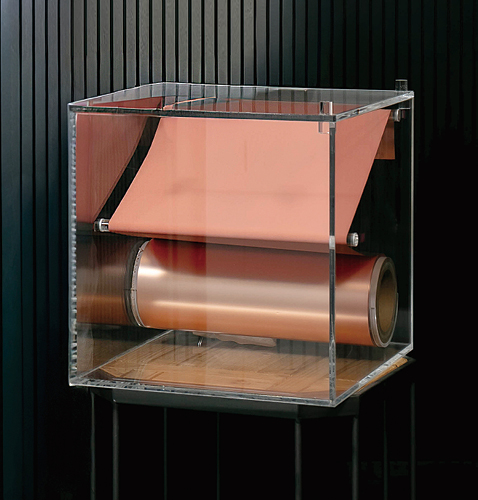

這樣的專注,來自於賴茂鴻的產業歷練。早在2006年,他就在台灣一家知名上市公司從事電解銅箔的國際業務,這也成為美杉切入電路板產業的關鍵。舉例來說,銅箔基板(CCL)就像是由電解銅箔與環氧樹脂、玻璃纖維布壓合而成的「三明治」,而多層電路板就像加了各種夾層餡料的總匯三明治,結構愈複雜,對材料的要求愈高。

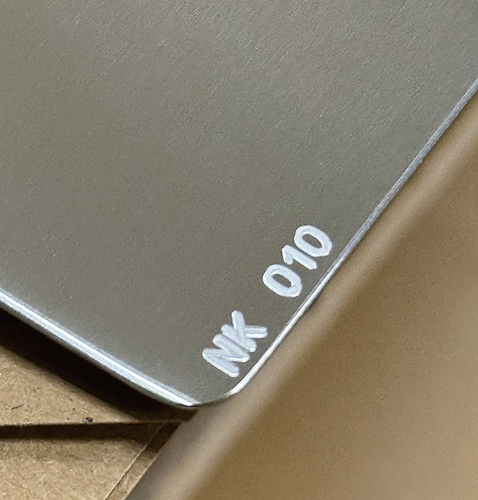

為了服務這些高階電路板製造廠,美杉除了銷售電解銅箔,還代理來自日本的鏡面承壓鋼板(全球僅有兩家能穩定供應)。這種鋼板需在高溫、高壓下壓合銅箔,同時又不能留下任何刮痕,是壓合製程中的關鍵治具。

除了電路板產業,美杉更向半導體、航太等高門檻領域延伸。公司代理的超潔淨低碳不鏽鋼,是全球少數能生產高性能等級的廠商,能抵抗半導體製程中的高腐蝕環境,被視為影響良率的關鍵材料。至於航太與軍工產業所需的金屬粉末材料,諸如鎳基合金、鈦合金與高強度不銹鋼粉末,也都是美杉布局的重點。

「我們不做低價、量大,也不碰容易被取代的產品,瞄準的是技術材料背後的『關鍵性』,不追求規模經濟,而是價值經濟。」賴茂鴻堅定地說。

美杉的電解銅箔,可依客戶需求以電解方式製作、分切各種寬度,達到客製化。

從開發端貼近需求 打造高度協作模式

美杉目前市場重心以台灣為主,日本則是重要的技術來源。業務模式聚焦於材料供應,專注從海外高端製造商進口關鍵材料,直接提供給終端製造業者,不涉加工、不與客戶競爭,堅持專業分工的清晰定位。

然而,美杉的價值不只是「賣材料」。在許多專案中,當客戶尚處於研發初期,美杉就已經參與對話,將台灣製造端的需求即時回傳至日本的供應商端,協助進行材料的微調與客製開發。這種台日間的雙向串聯,讓供應鏈在開發階段就實現同步運作,這樣的高度協作,不僅是一種交易關係,更建立在高度的互信基礎上。

賴茂鴻也坦言,日本企業要求極高,合作門檻不低。「我們做得到,是因為比別人更積極,也更有準備。」他以每年必參加的日本高機能材料展為例,美杉不只是派人觀展,更事前做足功課,精準掌握市場趨勢與潛在客戶,現場以技術面展開對話。而展會當天的每筆資訊會立即回傳公司伺服器,經由內部IT團隊進行分類、分析,隔天就能啟動與潛在客戶的溝通行動。

此外,日本企業過往偏好透過本國商社拓展海外,如今也有明顯改變,他們更希望直接從第一線(終端使用者)取得資訊,快速回應市場變化。而美杉正好能夠即時掌握製造現場的心聲,反饋給日本端,形成精準、高效的策略回應,更重要的是,美杉願意承擔風險,在多數貿易商不願囤貨的情況下,美杉不只在供應端建立庫存,也會在加工端、甚至使用端寄售庫存(Consignment Stock),實現即時生產(JIT),為的是大幅縮短供貨時間;以鋼板為例,傳統下訂至出貨需時8至10個月,而美杉能將交期壓縮至3個月,靠的就是前端備貨與後端互信。

美杉目前與多家日本材料與加工企業維持長期且穩定的合作關係,包括豫州短板產業株式會社、日本鏡鈑株式會社,以及東京證交所上市公司ALCONIX等,這些夥伴分別在特殊不鏽鋼、鏡面鋼板研磨及金屬粉末供應上扮演關鍵角色。與一般代理不同,美杉的合作模式更接近共創夥伴,以近期與日本鏡鈑合作推動鏡面壓合鋼板為例,美杉即是從製程規格、客戶樣品測試,到品牌推廣與導入全程參與。這種合作,在日語中被形容為「一蓮托生」,意即同舟共濟,而非僅止於買賣關係。

美杉不僅與多家日本材料與加工企業維持長期且穩定的合作關係,服務客戶也涵蓋中國大陸、韓國、越南、印度等地區。

不盲目追求高成長 建立風險控管意識

美杉2025年上半年營收達新台幣2億元,預估全年營收將達4億元,與過往高峰時期相比雖有所下滑,對賴茂鴻而言,卻是基於風險評估做出的策略性調整。

疫情前,美杉的中國市場營收占比超過5成,達2.8億元,但毛利只有台灣市場的一半。更嚴峻的是,他觀察到中國的總體經濟出現異常,流動性指標(M1、M2)快速緊縮、客戶帳期愈拉愈長,資金壓力全面上升。在這樣的警訊下,他果斷將中國大陸事業體轉讓給當地夥伴,全身而退。隔年,中國大陸爆發恆大事件,賴茂鴻的提早抽身,也被證明是一場成功的風險避險操作。

但他的風險敏感度並非憑空而來,而是從一場慘痛經驗中學習而來。他在2012年返台創業,2016年將公司與一家上櫃企業合併,十幾人的團隊做出年營收新台幣10億元的佳績。然而2019年,一家主要客戶因資金斷鏈倒帳,留下新台幣2.5億元呆帳。「那段時間我幾乎每天失眠,」他坦言,是靠著家庭支撐才熬了過來。最終,他先打銷新台幣8,000萬元呆帳,再花2年時間努力彌補,剩下近1億元風險,則因夥伴選擇退出經營,就這樣,美杉誕生,成為他再次出發的起點。經歷這次挫敗後,賴茂鴻對風險的敏感度大幅提升,「你以為你賺到了利潤,實際上人家正掏走你的本金。」這句話成了他日後經營決策的警鐘。

深化布局 成為整合解決方案提供者

美杉的核心目標,是要成為一家長期發展且穩健經營的公司,期望在產業中成為「被需要的角色」。未來,美杉將持續深耕航太、半導體與軍工產業,尤其在軍工領域,雖不涉足終端製造,但希望透過關鍵材料的穩定供應,為台灣目前仍屬稀有的國家戰略產業提供長期價值。

在國際布局上,美杉正積極籌設日本分公司,期望深化與日系材料商的合作關係、拓展高階材料供應來源,未來3年預計將在台日兩地新增約15家供應商,並已有數家洽談進入實質階段。

「舊方法到不了新地方。」賴茂鴻指出,美杉會持續投入資源,導入更多數位工具與AI解決方案,如近期引進外部顧問與AI技術,優化內部資訊系統與數據拋轉流程,以往需要2個人花一週時間整理廠商資料,如今透過自動化,只需2小時即可完成,大幅提升營運效率。

從單一材料供應商,邁向整合解決方案的夥伴角色,美杉要的不只是營收增長,更是與客戶之間建立長期、技術導向的信任連結。■

美杉代理銷售的「日本鏡鈑」所生產的630鏡面鋼板,超硬表面處理超薄厚度具高熱傳效率,能降低壓合熱能損耗及產能倍增,提高客戶投資效益。

發行人語

挑戰與機會並存的台灣貿易新篇章

|封面故事|

Cover Story 總論篇

變局中東戰火、能源與AI賽局

的交錯未來

Cover Story 經濟篇

能源與地緣之變全球經濟版圖的世紀轉型

Cover Story 科技篇

算力新霸權崛起中東國家重塑秩序

|推薦閱讀|

特別企劃

全球變局下的經貿與人才戰略

特別企劃

AI驅動貿易革新人才培育開創未來

特別企劃

全球淨零推動轉型綠色技能重塑貿易業

特別企劃

強化經貿連結開拓台美合作新格局

企業領航

美杉工業聚焦利基市場創造「被需要」的價值

亞太視角

川普新關稅生效改寫全球貿易潛規則

國貿心法

進出口通關實務稅則稅率概要(一)

![30771_公會LOGO%20W%20[轉換] 01](img/30771_公會LOGO.png)