413期・企業領航

走過半世紀的企業進化論

元家企業冷凍水產 品牌持續創造競爭力

◎撰文/張煥鵬 攝影/陳正國

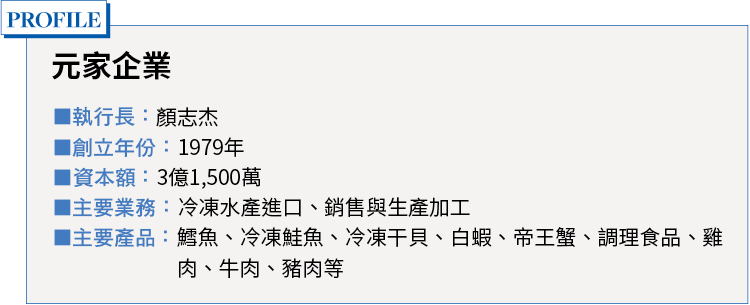

從澎湖的小商行起步,元家企業在半世紀間完成了一場跨越時代的轉型之路,並以自創品牌成功打開日本、美國市場,奠定國際化基礎。除了冷凍水產品之外,近年也加入調理食品的生產與銷售,持續拓展事業版圖。

元家企業的故事,始於創辦人顏元博自澎湖來台打拚說起。當年,一個未滿18歲的討海囝仔,離鄉背井到台南打拚,從賣魚小販起家,靠著胼手胝足打造出年營收逾新台幣60億元的冷凍水產產業龍頭。元家企業執行長顏志杰提起父親在台南漁市經營批發銷售時,單月營收已達新台幣數百萬元,賺進第一桶金。1980年,父親看見冷凍草蝦的市場契機,毅然決定放下穩定的生意,前往高雄設廠,轉投入冷凍水產行業。位於高雄的冷凍廠啟用後,當時成為南部規模最大的草蝦出口加工廠,年營業額突破新台幣20億元。

二代接班帶領團隊 邁向新里程

然而,台灣的草蝦養殖因病毒爆發,加上當時的養殖知識和技術不足,造成整個產業迅速沒落。以冷凍草蝦出口為主要業務的元家企業,也受到震盪。雖然在草蝦出口的全盛期累積了資本與基礎,但隨著產業崩塌,公司也受到相當衝擊。於是將產品重心從草蝦出口逐步轉向水產進口與加工,並將經營據點從高雄移至台北,以便更接近消費市場與國際經貿往來。同時,公司在美國設立業務部門,拓展更廣的銷售通路。

草蝦出口業務停擺後,曾經動輒2、30億元的榮景不再。所幸,早年建立的加工廠發揮了穩定作用,即便出口告終,工廠仍能靈活轉作進口水產品的分裝與加工。隨著進口原料導入,元家將重心轉向國內市場,拓展餐飲與批發通路,讓產品直接面向消費端,成功找到新的營運支點,避免產能閒置。這一系列的轉型,使元家企業在草蝦產業沒落後,仍能在市場上站穩腳步,衰退的業績逐年回到正軌,2024年營業額突破60億元。

2017年,元家企業二代正式接班。雖然外界常會期待企業二代帶來劇烈轉型,但顏志杰並未採取激進改革,而是從制度與管理著手,在既有基礎上,進行漸進式優化。「很多的變化並不是我去主導,而是大家一起討論出來,看公司現在缺什麼,就去整合出來。」顏志杰指出,在公司邁向新階段的過程中,許多改變並不是由單一領導者拍板,而是透過與幹部們的集體討論,針對企業發展所需逐步整合而成。

特別是在2017至2018年間,元家企業啟動一場文化與願景的重塑工程。當時內部既有深耕20、30年的資深幹部,多數年齡在50、60歲之間,也有大批新世代人才陸續加入。兩個世代在觀念與做事方式上存在明顯差異,這種落差逐漸浮現。為了縮小隔閡,管理團隊選擇從文化著手,重新凝聚對企業未來的共識。同時建立「誠信、傾聽、綜效、挑戰、創新」五大核心價值,作為組織判斷準則,協助整合資深與新世代員工的不同思維。

找到核心產品穩坐市占優勢

談及元家企業多年來營收持續穩健成長的關鍵,顏志杰指出,主要來自幾項具代表性的水產品。「像是鱈魚,我們在台灣市場大約占有一半的市占率;冷凍鮭魚則約占四分之一;冷凍干貝大約2~2.5成;白蝦則約1成;帝王蟹則可達2.5~3成。」這些核心產品合計貢獻公司約7成的營業額。在客戶結構上,元家企業以B2B為主,涵蓋餐飲業與零售業兩大塊。國內市場大致一半是餐飲,一半是零售,但零售端目前的比重稍低,約占1.5成左右,餐飲則在2.5成。

回顧近20年營運軌跡,元家企業展現出少見的穩定性。即便經歷SARS、金融海嘯與COVID-19疫情等多重衝擊,營收曲線仍持續向上。對於進出口商而言,匯率波動是企業經營的一大挑戰。「匯率起伏確實對我們比較傷,所以需要有很多避險措施。」顏志杰回憶某次匯率急跌,僅僅一日,帳面就出現約新台幣4,000萬元的匯損。

元家企業目前約8成營收來自國內市場,因此匯率影響相對有限。但在外銷部分,匯率與關稅的雙重影響卻十分顯著。值得注意的是,這並非台灣企業獨有的挑戰。顏志杰指出,來自越南、印尼等主要水產品出口國的業者同樣面臨類似問題,因此競爭格局並未因匯率變化而失衡。但真正的難題在於,當成本過高時,消費者往往選擇不買單。「最好的辦法就是和客戶一起找替代方案,研究還有沒有其他方式能共度難關。」在這波變動中,美國需求確實下滑,公司也努力從其他區域市場補回營收。儘管外銷比重僅占2成,但短期衝擊仍然不容忽視。對於依賴全球市場的企業而言,如何在波動的匯率中找到穩健的經營步伐,才是重要課題。

元家企業多年來營收持續穩健成長的關鍵,主要來自幾項具代表性的水產品,如鱈魚、鮭魚、干貝、白蝦、帝王蟹等合計貢獻公司約7成的營業額。

多角化經營與務實的全通路策略

「藍鑽蝦」,也是元家企業熱賣的商品之一。顏志杰分享其成功關鍵,主要是來自沙烏地阿拉伯養殖的白蝦,採低密度模式,每平方公尺僅養14隻白蝦,與台灣或東南亞常見每平方公尺200至300隻的高密度養殖完全不同。「這些蝦就像住在豪宅裡,自由活動,環境乾淨,因此品質特別優異。」藍鑽蝦一推出後,便深受市場喜愛,甚至紅到讓農委會誤將其當作新品種。

除了水產品,元家企業近年也逐步拓展至肉品與調理食品。顏志杰表示,雞肉、牛肉、豬肉等,主要是滿足客戶的完整需求。這部分利潤不高,基本上只加上運費,但能讓產品組合更加完整。在通路策略上,公司一方面針對大型客戶提供客製化服務,例如依照餐廳或零售商需求,將魚切割成不同規格;另一方面,針對即食品或小菜類品項,則會因應客戶需求調整口味或份量。顏志杰笑說:「現在生意不好做,能賣的都賣。」這句話,也反映元家企業務實的全通路策略。

隨著時代變化,顏志杰也嘗試用新的方式與大眾接觸,自去年開始拍攝短影片,分享海鮮知識與產品故事,累積超過30支作品。「其實一開始是受到抖音直播賣魚的啟發,就試著自己拍。影片以海鮮知識為主題,意外因此吸引不少對海鮮主題有興趣的觀眾。」雖然這並非公司主要營收來源,但卻是另一種與消費者互動、宣傳元家海鮮品牌形象的方式。

勾勒永續實踐藍圖 迎向新市場

元家企業持續成長的關鍵,不在單一策略,而在於長年累積的規模經濟與結構穩定性。在產品經營上,元家強調「品項實戰率」,不只廣度經營,更追求對鮭魚、鱈魚、帝王蟹等品項的深度掌控,從品質、供應到價格策略都力求掌握優勢。這種垂直深耕與多點分散並行的模式,讓元家不只是參與者,更成為特定品項的市場主導者。

隨著規模擴大,元家也積極推進數位轉型與永續發展。除了ERP系統整合,近年更導入流程數位化、自動化與AI工具,逐步實現行動化、無紙化作業,每年減碳約1公噸,為永續奠下基礎。物流方面,雖完成配送系統升級,但因冷鏈環境限制,倉儲仍以人工檢貨為主。

在ESG實踐上,元家同樣展現企圖心。產品端推動符合MSC、ASC認證的永續漁獲;營運端則減少6成保麗龍箱,並在冷氣與照明系統採分區與定時控制,大幅降低總部能耗。辦公空間與公共區域也重新設計,以落實節能。這些舉措,使元家企業不僅強化營運韌性,也為台灣水產業描繪出結合規模優勢與永續責任的未來藍圖。

元家企業在台灣內銷市占已趨穩固之際,近年積極開拓歐洲、中東與東南亞市場。面對兩岸局勢變化,中國大陸市場規模已縮減至原來的六分之一,元家也調整策略,轉向自有品牌與通路推廣,將台灣優質商品輸向世界。這不僅展現其因應風險的靈活度,更突顯全球化視野。元家企業走過半世紀,如今面對瞬息萬變的國際市場與永續挑戰,仍以穩健與創新並行,為台灣水產業書寫新篇章。■

隨著時代變化,顏志杰也嘗試用新的方式與大眾接觸,自去年開始拍攝短影片,分享海鮮知識與產品故事,意外吸引不少對海鮮有興趣的觀眾。

發行人語

數位貨幣啟動貿易新紀元

名家觀點

當年輕人「一言不合就離職」

主管必學六大技巧

|封面故事|

Cover Story 總論篇

新數位交易時代重塑全球格局

Cover Story 應用篇

企業跨境轉型改寫商業運作邏輯

Cover Story 台灣篇

台灣數位支付策略監理突破與產業實踐

|推薦閱讀|

特別企劃

最糟的失眠時代!翻轉「睡眠負債」變商機

企業領航

元家企業冷凍水產品牌持續創造競爭力

數位轉型

AI驅動產業升級台灣企業鏈結全球新動能

電商加速器

智能轉型引領美妝產業升級

行銷與顧客互動重塑

亞太視角

地緣風暴來襲!企業的資本避險穩定器

產經情勢

液化天然氣供應擴張重塑世界能源版圖

行銷實戰

品牌圖像化讓價值看得見

![30771_公會LOGO%20W%20[轉換] 01](img/30771_公會LOGO.png)